古伊万里★新伊万里

劇作家・唐沢伊万里の身辺雑記です

「エリザベート」来日コンサートに行きました

初詣の帰り、宝塚や東宝の人気演目として有名なウィーンミュージカル「エリザベート」の、ウィーンキャストによるコンサートを聴きに行ってきました。

現在ウィーン版「エリザベート」のキャストが引っ越し公演のために来日中で、今回はそのプロモーション的な位置づけで主要ナンバーだけをダイジェストで披露するコンサートを行っているのです。

日本人の「エリザベート」好きは世界的に(?)有名なので、どんなに賑わっているのかと思いきや、新宿コマの後ろ3分の1は真っ赤(空席)に近い状態で、後ろの席の関西から観にきたらしきヅカファンのグループは入りの少なさに「なんで? ヅカや東宝なら数時間で売り切れなのに。皆、『人』で観にきてるの? 『作品』はどうでもいいわけ? 」としきりに憤っていました。

」としきりに憤っていました。

いやー、でもこれまだプロモーション段階だし。お正月で普段とスケジュール調整が異なる人も多いと思うし。そこまで憤らなくても。。。。

前半は、「エリザベート」に出演経験のある宝塚OG(稔幸、彩輝なお、美々杏里)と、作曲家のシルヴェスター・リーヴァイ氏、ウィーンからの来日組3名(エリザベート役のマヤ・ハクフォート、トート役のマテ・カマラス、ルドルフ役のルカス・ペルマン)が登場し、トークを展開。

休憩をはさんで後半はリーヴァイ氏の指揮によるオケ演奏付きで、ウィーンの3名+稔幸が「エリザベート」主要ナンバーを熱唱。

陶酔の2時間はあっという間に幕を閉じました。

以下、興味のある方のためにコンサート内容を詳細にレポートします。

「エリザベート」をご存じない方、興味がない方はごめんなさいです。

まずはプロローグの演奏からスタート。

ルキーニのセリフやら亡霊たちのソロなどは抜きで、コーラス部分だけを再現(コーラスは15人くらいがオケのバックについてました)。

続いてトート登場のソロが入ってプロローグ終了。

次はエリザベートが初めてトートに会うシーンで歌われる「愛と死の輪舞曲」。

これはご存じのように宝塚のために新たに書き下ろされた楽曲なので、本来ウィーン版では歌われません。

が、今回トート役として来日したマテさんはハンガリー人で、最初はハンガリー版の「エリザベート」に出ていたという人。ハンガリー版には「愛と死の輪舞曲」は採用されているため、ちょっと複雑なんですが、このシーンのみ、マテさんはハンガリー版トートとしてこの曲をハンガリー語で披露しました。

次。フランツ・ヨーゼフがエリザベートにプロポーズする場面。

ここはルドルフ役のルカスさんがフランツ・ヨーゼフ役を担当し、マヤさんとデュエットしていました。

そしてトートが登場して「最後のダンス」をシャウト。

そのあとはいよいよこの作品の看板ともいうべき名ナンバー「私だけに」をエリザベートが歌いあげます。

続いてトートが「闇が広がる」を1フレーズだけ歌って退場すると、宝塚OGの稔幸が日本語で1幕最終場のフランツ・ヨーゼフがエリザベートに全面降伏する場面を歌い始め、衣装替えしたエリザベート(本当は白なんだけどこの日は赤)とトートが加わり3重唱に。

次は2幕冒頭の「キッチュ」。

ルキーニがいないので、残念ながらここはインストゥルメンタルヴァージョン。

リーヴァイさんはノリノリで、「キッチュ!」と叫ぶ場面のたびに客席を振り返って愛嬌をふりまいていました。

その次はトートとエリザベートが登場して、「あなたと踊るとき」をデュエット。

これは宝塚花組(春野寿美礼主演)で上演されたときに新たに書き下ろされたナンバーで、ハンガリー戴冠式の場面のあとに入るものです。

ドイツ語のヴァージョンがあるということは、ウィーン版でもつけ加えられているんでしょう。

そしてルドルフが登場。

「僕はママの鏡だから」を歌い、途中からエリザベートも加わります。

続いて「闇が広がる」でトートとルドルフがパワーデュエット。

最後の「闇が広がる/今こそ立ち上がるとき/沈む世界を救うのはおまえだ/闇が広がる/皇帝ルドルフは立ち上がる」の部分は日本語で歌って大喝采を浴びていました。

お次は「夜のボート」の場面で、稔幸とマヤさんがデュエット。後半、2人が一緒に歌う部分は稔幸もドイツ語で歌っていました。

そのあとがエリザベート昇天のラストシーン。

以上、だいたいこんな感じでした。

いやー、ウィーンキャスト、さすがにうまい!

なんて言ったらいいんだろう。ただきれいにうまく歌うだけじゃなく、感情表現が自由自在なんですよ。しかもその感情表現は「芝居」ではなくて、あくまでも「歌としての表現」なんですね。

誰とはあえて言わないけど、日本のミュージカル界には、歌唱力不足を「自己陶酔した芝居風味」で勝手に味付けして「いかにも演技派ミュージカル俳優」風に見せようとする人たちがいたりしますが(で、そういう人は往々にして「難しくて音が出せないところ」を自己流で勝手にセリフまじりにしたり叫んだりして崩しちゃうの)、この日聴いた歌手はそういう意味での「勝手な芝居」はいっさいしてないんです。

「難しい部分も含めて意味のあるテキスト」ととらえ、どの音も正確に表現している。その上で歌い方のバリエーションで表現の幅を広げているんですよ。

デッサンは正確なんだけど、声に色をつけることによって表現に個性を与えているっていうか…。そのたとえでいくと、日本の下手なミュージカル俳優は、デッサン力のなさをいきなり「キュービズム」とかに走ってごまかしてる感じ(でも色彩は無彩色しか出せない)。

たとえばオペラにはオペラの、ポピュラーにはポピュラーの、宝塚には宝塚の発声とか表現方法のデフォルトってありますよね。

でもミュージカルって原則としてフュージョンなんですよ。いろいろなジャンルの要素が混在している。

作品がそういうふうに書かれているっていうことは、表現者(歌い手)もいろいろなジャンルの表現手段を身につけていて、必要なものを臨機応変に繰り出していけるようでないと歌いこなせないということだと思うんです。

日本のミュージカル俳優に不足気味で、向こうのミュージカル俳優にあるものはそれなんじゃないかなとあらためて思いました。

表現手段の幅が狭いから、何を歌っても一本調子になってしまう。うまいんだけど、きれいなんだけど、なんか足りない。ぐいぐいひっぱりこんでいく渦のようなものが感じられない。

この日聴いた歌手は、とにかく表現手段に幅があるんですよ。マテさんなんて、「寝起きのようなけだるくセクシーな声」から「天を突くような雄叫び」まで、ソロなのに多重唱を聴いているかのような多彩な声をどんどんくりだしてきて、その声の豊かさには本当に驚嘆しました。

これは「芝居」とか「演技力」とは全然違います。そのへんのところをごっちゃにしてる傾向が日本のミュージカル界にはあるような気がしてならないんですがいかがなものでしょうか。

エリザベート役のマヤさんは、正直舞台写真を見たときは「なんてごついエリザなんだ!」と思ってたんですが(失礼)、実物を見てびっくり!

すっっごい細くて(しかも本物のエリザベート並に鍛え抜かれた筋肉質のひきしまった体型)スラリとしているのもさることながら、顔が………ちいさっっっ!!

隣りに並んでいた宝塚OGの稔幸と彩輝なおは、身長も170くらいあるし、一般人が横に並べば「リアルとヴァーチャル(少女マンガの登場人物)?」っていうくらいヴィジュアルにあからさまな差が出る「背高い」「顔小さい」「細い」「足長い」が4拍子揃ってる人たちです。

その彼女たちがフツーの人に見えるくらい、マヤさんの「長身」「顔の小ささ」「細さ」「足の長さ」はきわだっていました。顔の骨格はあんなに小さいのになんで声はあんなに共鳴するんだろう。。。姉さんは……ずるい……。

マテさんはマヤさんとほとんど同じくらいの身長でしたが、顔の大きさは倍くらいありました(笑)。でもそれはマテさんのせいではなく、マヤさんが人間離れしてるんだと思われ……。

ビジュアルの話はさておき。

ほんのちょっとのトークの間にもおのおののキャラは浮かび上がってきて興味深かったです。

まず、マヤさんは「気が強そう」。発言も竹を割ったようにきっぱりはっきりしていて聡明で男っぽい印象でした。

マテさんは明るくてお茶目でエネルギッシュで、サービス精神旺盛な感じ。

ルカスさんは、一見繊細そうなルックスですが、かなり自信家とみた。

リーヴァイさんはもうすっかり日本慣れして(日本は上得意だろうからなー)日本語まじりで大サービス。ちょっと太ってカーネル・サンダースの人形みたいでしたが、陽気で気さくないい人っぽかったです。

おもしろかったのは、最初の挨拶。開口一番。

マヤさん「アケマシテ」

マテさん「オメデトウ」

ルカスさん「ゴザイマス」

場内大爆笑。

ちなみにこの挨拶は前日に憶えたそうで、この日初めてお披露目したそうです。

喜んだ司会者が「日本では当分その挨拶で通じると思いますよ」と言ったら、すかさずマヤさんが「当分とは何日までか?」と鋭い突っ込み。

一瞬詰まった司会者は「このコンサートが終わる日(8日)まで」と答えていたが、たしかにあえて「何日まで」と聞かれると答えるの難しいですよね。

さすがにゲルマン民族。白黒はっきりさせてきますねー。

本公演は4月に大阪、5月に東京でそれぞれ約1ヶ月間行われますが、演出を再現するのがかなり難しいらしく、ウィーン版をそのままの形で公演するのは大阪のみで、東京ではコンサート形式の公演(ただし、衣装もつけるし、一応すべてテキスト通りやるらしい)しかやらないそうです。

大阪まで行くのもなーと思ってましたが、この日のプレ公演を観たら「どうせ観るなら本物に近い形で観たい」と思う気持ちがフツフツと沸いてきてしまいました。

やばいなー。「ウィーンまで行くこと思えば」とかすでに自分で自分を説得するモードに入ってるよ。

ウィーン版の演出、かなり斬新らしいので、観たいことは観たいんですが。。。

エリザベート役のマヤ・ハクフォートさん。

エリザベート役は初演から1000回以上演じているという、

ウィーンの森光子のような人(←それは言いすぎです)。

トート役のマテ・カマラスさん。

ブダペストのトート役でデビューし、

ウィーンのトート役も500回以上演じている実力者。

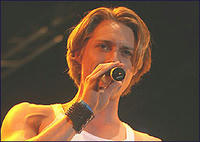

ルドルフ役のルカス・ペルマンさん。

ヨーロッパで大ヒット中のミュージカル「ロミオとジュリエット」の

ロミオ役で大ブレイクした期待の新人。

現在ウィーン版「エリザベート」のキャストが引っ越し公演のために来日中で、今回はそのプロモーション的な位置づけで主要ナンバーだけをダイジェストで披露するコンサートを行っているのです。

日本人の「エリザベート」好きは世界的に(?)有名なので、どんなに賑わっているのかと思いきや、新宿コマの後ろ3分の1は真っ赤(空席)に近い状態で、後ろの席の関西から観にきたらしきヅカファンのグループは入りの少なさに「なんで? ヅカや東宝なら数時間で売り切れなのに。皆、『人』で観にきてるの? 『作品』はどうでもいいわけ?

」としきりに憤っていました。

」としきりに憤っていました。いやー、でもこれまだプロモーション段階だし。お正月で普段とスケジュール調整が異なる人も多いと思うし。そこまで憤らなくても。。。。

前半は、「エリザベート」に出演経験のある宝塚OG(稔幸、彩輝なお、美々杏里)と、作曲家のシルヴェスター・リーヴァイ氏、ウィーンからの来日組3名(エリザベート役のマヤ・ハクフォート、トート役のマテ・カマラス、ルドルフ役のルカス・ペルマン)が登場し、トークを展開。

休憩をはさんで後半はリーヴァイ氏の指揮によるオケ演奏付きで、ウィーンの3名+稔幸が「エリザベート」主要ナンバーを熱唱。

陶酔の2時間はあっという間に幕を閉じました。

以下、興味のある方のためにコンサート内容を詳細にレポートします。

「エリザベート」をご存じない方、興味がない方はごめんなさいです。

まずはプロローグの演奏からスタート。

ルキーニのセリフやら亡霊たちのソロなどは抜きで、コーラス部分だけを再現(コーラスは15人くらいがオケのバックについてました)。

続いてトート登場のソロが入ってプロローグ終了。

次はエリザベートが初めてトートに会うシーンで歌われる「愛と死の輪舞曲」。

これはご存じのように宝塚のために新たに書き下ろされた楽曲なので、本来ウィーン版では歌われません。

が、今回トート役として来日したマテさんはハンガリー人で、最初はハンガリー版の「エリザベート」に出ていたという人。ハンガリー版には「愛と死の輪舞曲」は採用されているため、ちょっと複雑なんですが、このシーンのみ、マテさんはハンガリー版トートとしてこの曲をハンガリー語で披露しました。

次。フランツ・ヨーゼフがエリザベートにプロポーズする場面。

ここはルドルフ役のルカスさんがフランツ・ヨーゼフ役を担当し、マヤさんとデュエットしていました。

そしてトートが登場して「最後のダンス」をシャウト。

そのあとはいよいよこの作品の看板ともいうべき名ナンバー「私だけに」をエリザベートが歌いあげます。

続いてトートが「闇が広がる」を1フレーズだけ歌って退場すると、宝塚OGの稔幸が日本語で1幕最終場のフランツ・ヨーゼフがエリザベートに全面降伏する場面を歌い始め、衣装替えしたエリザベート(本当は白なんだけどこの日は赤)とトートが加わり3重唱に。

次は2幕冒頭の「キッチュ」。

ルキーニがいないので、残念ながらここはインストゥルメンタルヴァージョン。

リーヴァイさんはノリノリで、「キッチュ!」と叫ぶ場面のたびに客席を振り返って愛嬌をふりまいていました。

その次はトートとエリザベートが登場して、「あなたと踊るとき」をデュエット。

これは宝塚花組(春野寿美礼主演)で上演されたときに新たに書き下ろされたナンバーで、ハンガリー戴冠式の場面のあとに入るものです。

ドイツ語のヴァージョンがあるということは、ウィーン版でもつけ加えられているんでしょう。

そしてルドルフが登場。

「僕はママの鏡だから」を歌い、途中からエリザベートも加わります。

続いて「闇が広がる」でトートとルドルフがパワーデュエット。

最後の「闇が広がる/今こそ立ち上がるとき/沈む世界を救うのはおまえだ/闇が広がる/皇帝ルドルフは立ち上がる」の部分は日本語で歌って大喝采を浴びていました。

お次は「夜のボート」の場面で、稔幸とマヤさんがデュエット。後半、2人が一緒に歌う部分は稔幸もドイツ語で歌っていました。

そのあとがエリザベート昇天のラストシーン。

以上、だいたいこんな感じでした。

いやー、ウィーンキャスト、さすがにうまい!

なんて言ったらいいんだろう。ただきれいにうまく歌うだけじゃなく、感情表現が自由自在なんですよ。しかもその感情表現は「芝居」ではなくて、あくまでも「歌としての表現」なんですね。

誰とはあえて言わないけど、日本のミュージカル界には、歌唱力不足を「自己陶酔した芝居風味」で勝手に味付けして「いかにも演技派ミュージカル俳優」風に見せようとする人たちがいたりしますが(で、そういう人は往々にして「難しくて音が出せないところ」を自己流で勝手にセリフまじりにしたり叫んだりして崩しちゃうの)、この日聴いた歌手はそういう意味での「勝手な芝居」はいっさいしてないんです。

「難しい部分も含めて意味のあるテキスト」ととらえ、どの音も正確に表現している。その上で歌い方のバリエーションで表現の幅を広げているんですよ。

デッサンは正確なんだけど、声に色をつけることによって表現に個性を与えているっていうか…。そのたとえでいくと、日本の下手なミュージカル俳優は、デッサン力のなさをいきなり「キュービズム」とかに走ってごまかしてる感じ(でも色彩は無彩色しか出せない)。

たとえばオペラにはオペラの、ポピュラーにはポピュラーの、宝塚には宝塚の発声とか表現方法のデフォルトってありますよね。

でもミュージカルって原則としてフュージョンなんですよ。いろいろなジャンルの要素が混在している。

作品がそういうふうに書かれているっていうことは、表現者(歌い手)もいろいろなジャンルの表現手段を身につけていて、必要なものを臨機応変に繰り出していけるようでないと歌いこなせないということだと思うんです。

日本のミュージカル俳優に不足気味で、向こうのミュージカル俳優にあるものはそれなんじゃないかなとあらためて思いました。

表現手段の幅が狭いから、何を歌っても一本調子になってしまう。うまいんだけど、きれいなんだけど、なんか足りない。ぐいぐいひっぱりこんでいく渦のようなものが感じられない。

この日聴いた歌手は、とにかく表現手段に幅があるんですよ。マテさんなんて、「寝起きのようなけだるくセクシーな声」から「天を突くような雄叫び」まで、ソロなのに多重唱を聴いているかのような多彩な声をどんどんくりだしてきて、その声の豊かさには本当に驚嘆しました。

これは「芝居」とか「演技力」とは全然違います。そのへんのところをごっちゃにしてる傾向が日本のミュージカル界にはあるような気がしてならないんですがいかがなものでしょうか。

エリザベート役のマヤさんは、正直舞台写真を見たときは「なんてごついエリザなんだ!」と思ってたんですが(失礼)、実物を見てびっくり!

すっっごい細くて(しかも本物のエリザベート並に鍛え抜かれた筋肉質のひきしまった体型)スラリとしているのもさることながら、顔が………ちいさっっっ!!

隣りに並んでいた宝塚OGの稔幸と彩輝なおは、身長も170くらいあるし、一般人が横に並べば「リアルとヴァーチャル(少女マンガの登場人物)?」っていうくらいヴィジュアルにあからさまな差が出る「背高い」「顔小さい」「細い」「足長い」が4拍子揃ってる人たちです。

その彼女たちがフツーの人に見えるくらい、マヤさんの「長身」「顔の小ささ」「細さ」「足の長さ」はきわだっていました。顔の骨格はあんなに小さいのになんで声はあんなに共鳴するんだろう。。。姉さんは……ずるい……。

マテさんはマヤさんとほとんど同じくらいの身長でしたが、顔の大きさは倍くらいありました(笑)。でもそれはマテさんのせいではなく、マヤさんが人間離れしてるんだと思われ……。

ビジュアルの話はさておき。

ほんのちょっとのトークの間にもおのおののキャラは浮かび上がってきて興味深かったです。

まず、マヤさんは「気が強そう」。発言も竹を割ったようにきっぱりはっきりしていて聡明で男っぽい印象でした。

マテさんは明るくてお茶目でエネルギッシュで、サービス精神旺盛な感じ。

ルカスさんは、一見繊細そうなルックスですが、かなり自信家とみた。

リーヴァイさんはもうすっかり日本慣れして(日本は上得意だろうからなー)日本語まじりで大サービス。ちょっと太ってカーネル・サンダースの人形みたいでしたが、陽気で気さくないい人っぽかったです。

おもしろかったのは、最初の挨拶。開口一番。

マヤさん「アケマシテ」

マテさん「オメデトウ」

ルカスさん「ゴザイマス」

場内大爆笑。

ちなみにこの挨拶は前日に憶えたそうで、この日初めてお披露目したそうです。

喜んだ司会者が「日本では当分その挨拶で通じると思いますよ」と言ったら、すかさずマヤさんが「当分とは何日までか?」と鋭い突っ込み。

一瞬詰まった司会者は「このコンサートが終わる日(8日)まで」と答えていたが、たしかにあえて「何日まで」と聞かれると答えるの難しいですよね。

さすがにゲルマン民族。白黒はっきりさせてきますねー。

本公演は4月に大阪、5月に東京でそれぞれ約1ヶ月間行われますが、演出を再現するのがかなり難しいらしく、ウィーン版をそのままの形で公演するのは大阪のみで、東京ではコンサート形式の公演(ただし、衣装もつけるし、一応すべてテキスト通りやるらしい)しかやらないそうです。

大阪まで行くのもなーと思ってましたが、この日のプレ公演を観たら「どうせ観るなら本物に近い形で観たい」と思う気持ちがフツフツと沸いてきてしまいました。

やばいなー。「ウィーンまで行くこと思えば」とかすでに自分で自分を説得するモードに入ってるよ。

ウィーン版の演出、かなり斬新らしいので、観たいことは観たいんですが。。。

エリザベート役のマヤ・ハクフォートさん。

エリザベート役は初演から1000回以上演じているという、

ウィーンの森光子のような人(←それは言いすぎです)。

トート役のマテ・カマラスさん。

ブダペストのトート役でデビューし、

ウィーンのトート役も500回以上演じている実力者。

ルドルフ役のルカス・ペルマンさん。

ヨーロッパで大ヒット中のミュージカル「ロミオとジュリエット」の

ロミオ役で大ブレイクした期待の新人。

PR

この記事へのトラックバック

トラックバックURL

カウンタ

カレンダー

プロフィール

最新記事

(02/28)

(11/19)

(08/28)

(07/23)

(02/03)

最新コメント

(04/23)

(08/29)

(08/28)

(08/28)

(07/24)

(07/24)

(07/24)

(07/24)

(05/27)

(05/26)

カテゴリー

著作

「RE>PLAY〜一度は観たい不滅の定番」

Webサイトで連載していた演劇評をまとめて出版したものです。

「演劇って、興味なくはないけど何を選んだらいいのかわからなくて」………ビギナーが感じがちなそんな敷居の高さを取り払うために書きました。

数多い名作の中から「再演されたことのある作品」に絞り、 唐沢がお勧めの25本について熱く語りたおします。ビギナーからオタクまで、全種適用OK!

Webサイトで連載していた演劇評をまとめて出版したものです。

「演劇って、興味なくはないけど何を選んだらいいのかわからなくて」………ビギナーが感じがちなそんな敷居の高さを取り払うために書きました。

数多い名作の中から「再演されたことのある作品」に絞り、 唐沢がお勧めの25本について熱く語りたおします。ビギナーからオタクまで、全種適用OK!

最古記事

(01/01)

(01/01)

(01/02)

(01/03)

(01/05)

この記事へのコメント

あけましておめでとう

おめでとうございます。今年も宜しく!!

あけましておめでとうは、「松の内」と信じていた私です。

鏡割りして、7日の七草のおかゆを食べたらおめでとうは言わないんじゃないの?

ウ~ン、自信ない・・・。

さておき、新年早々素敵な公演をご覧になられたようで羨ましいです。

今年も様々なお芝居、エンターテイメントのお話、楽しみにしたいます。

「おめでとう」の有効期限

今年もよろしくお願いいたします。

私も松がとれるまで(=1/7まで)が「あけましておめでとう」の有効期限だと思います。

ただ、そんな説明をドイツ語でしたところで「松とはなんのことか。とれるとはいったいどんな状態でとれるのか」などつっこみかえされて余計に話がややこしくなるんで、「ちょうど今回の千秋楽が8日だし、8日ってことにしとこう。1日くらいたいした差じゃないし」と思ってああ答えたんでしょう。

実際、巷では松がとれても「あけましておめでとう」「元旦」とかいう年賀状は平気でくるし(本来は1/7過ぎたら「年賀状」ではなく「寒中見舞い」)、1月後半になっても、その年初めて会う人には「おめでとうございます」とか言いますけどね。

「説明が難しい」のはそういうファジーなところがあるからで、原則は1/7まででしょう、間違いなく。

奇遇ですね

エリザベート、上手かったですね~。

高音、ハラハラしないもん(笑)。

トートは、座り方からして、もう、色気むんむん。

ルドルフ君は、目で人をホントに殺せるかもしれない。

「かなり自信家」同意。

大陸の生存競争

まあ、ミュージカルファンはだいたい同じ縄張りをぐるぐるまわってますから、これだけ集まってたら誰かはいるだろうなーとは思ってましたが。

> 高音、ハラハラしないもん(笑)。

てことは、今まではハラハラしっぱなしだったってことですね(笑)。

歌がうまいのもそうなんですが、皆さんやっぱり自信とオーラがみなぎってらっしゃいますし、すごい激戦を勝ち抜いて今ここにいるんだっていうのが見ているだけでわかる。

最初に出てきた宝塚OGが非常にお嬢様+優等生的だっただけに、なんかその差がいっそう強烈に伝わってきました。

いや、タカラジェンヌだって充分激戦を闘ってきたと思うけど、相手は国際レベルですからね。

国内だけじゃなくて、周辺の国のアーティストもライバルになるわけですから、大陸っておそろしいわ〜。

島国民でよかった。。。

高音ハラハラさせても温かく見守ってくれるしね。

ルドルフは絶対自分を「王子」だと思ってますよね。

もしかしたら「僕はルドルフの生まれ変わり。だから彼の霊魂が僕をここへ呼んだのさ」くらい思ってるかも。

無題

「エリザベート」関連はチケットがないと思いこんでました。宝塚の喧騒を知ってるもんで。シマッタ! マヤさんの歌を聞きたかった! しかも4拍子揃ってる

なんてなおさら惜しいです。

日本のミュージカルは俳優主義なので、本流のはずの歌を楽しめないことが多々

あります。欧州で見た何本かのミュージカルは主役が必ず、聴かせてくれました。

知人の娘が宝塚に在団してましたが、彼女が出演するにもかかわらず、「エリザベート」ガラのチケットが取れませんでした。俳優の格で配役が決まるのはミュージカルというより、まだプレイカル(エエ加減English)かも。適したスターが育ってほしいものです。いや育ててもほしいです。

「闇が広がる」が大好きです。ルドルフがトートに引っ張られるようにして歌った

のでしょうね。写真のルドルフも適役のような気がします。わ~残念!

でもレポート拝読できて嬉しく思いました。

ありがたみが薄れてきたのかな

ようこそお越しくださいました。

「エリザベート」のガラ(宝塚版)人気はたしかにすごかった。私もまったく手が出ませんでしたよ。

あの頃はまだ「エリザ」上演が乱発されていなかった頃で、「ガラでもいいからもう一度観たい!」というファンの欲求が強かったんでしょうね。

それからは東宝でも何回も上演してるし、宝塚でも全組上演して二巡目に入ってるし、だんだんありがたみがなくなってきているのかも(笑)。

「闇が広がる」は、私も大好き。

初演(雪組)を観たとき、一番印象に残ったのがこの曲でした。

トートがルドルフを洗脳し、とりこんでいく感じは女性同士が演じる宝塚版のほうが妖しく色っぽくていいと思いますが、男性同士のパワフルな二重唱もまた違う味があっていいですよ。

東京でも梅田でもその気になればまだチケットは入手可能だと思いますよ。

とにかく歌はすばらしいので、「残念」などと言わずにぜひ本公演をご覧になってください!